|

【カウンセリングルーム/こども行動療育教室】 〒541-0041大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル5F TEL.06-6203-2410 |

||||

|

【カウンセリングルーム/こども行動療育教室】 〒541-0041大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル5F TEL.06-6203-2410 |

||||

勉強ノート目次 |

||

| 行動的支援勉強ノート 1 | ||

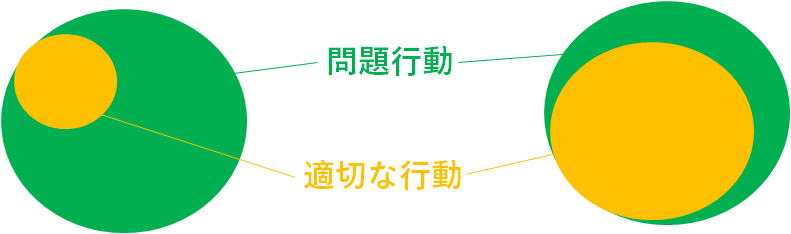

発達障害のある人たちは何もすることがない時に問題行動を起こすことが多いです。例えば,自己刺激行動,常同行動,自傷行動,物壊し,過度のマスターベーションが見られることがあります。問題行動の改善プログラムを計画し,上記の問題行動を無くすことができたとしても,相変わらず何もすることがない時間が多いという状況が変わらなければ,きっと以前と同じ問題行動や形の違う問題行動が再び現れるでしょう。 発達障害の有無に関わらず,我々が健康的に生活するためにはある程度の刺激が必要です。刺激が制限された環境であれば,人は不適切な行動であったとしても自分ができる行動を行い,刺激を求めます。そのため,何もすることがないような刺激の少ない時間を減らし,何らかの活動に取り組む時間を増やしていく必要があります。 行動レパートリー,できることが増えれば問題行動は減少します。活動に取り組む時間が増えれば自己刺激行動や常同行動にふける時間も減少します。加えて,発達障害のある人によく見られる問題として睡眠や肥満の問題がありますが,日中に活動的な生活を送り,エネルギーを発散することにより睡眠や肥満の問題の改善や予防にもつながることがあります。  次に,『3-4. 代表的な行動の機能と行動が形成されるメカニズム』でも解説しますが,多くの問題行動は自身の要求を通すという機能(目的)を持ちます。そのため,より社会的に適切な行動で要求を伝えることができれば,問題行動で要求を通す必要がなくなり,問題行動は減少します。 分からない課題があった時に,「わからない」,「手伝って」ということを何かしらの形で伝えることができれば,課題をひっくり返して課題を終わらせるという問題行動を行う必要がなくなります。また,「ちょうだい」と伝えることで欲しい物が手に入るなら,人を叩いて強引に奪う必要がなくなります。言語を含めた様々な行動レパートリーを獲得することによって,社会的に適切なコミュニケーションの幅が拡がり,問題行動によって要求を通す必要がなくなるということです。 上記のように,行動レパートリーと問題行動には密接な関係があり,できることが増えてくると自傷や他害,自己刺激行動といった不適切な行動は減少します。長期的な視点で考えると,問題行動に対して対処的なアプローチをとるよりも,問題行動に変わるコミュニケーションスキルの獲得や,充実した生活を送ることができるように活動を増やすことが問題行動の形成や維持を防ぐために大切なことになります。 【参考図書:挑戦的行動と発達障害】 <<前の頁へ 次の頁へ>> 行動的支援勉強ノート 目次 参考図書 おすすめ図書 みどりトータルヘルス研究所 こども行動療育教室 みどりトータルヘルス研究所 カウンセリングルーム |

||

| copyright©2013 みどりトータルヘルス研究所 all rights reserved. |